Der Skandal

von Yavatmal

Im zentralindischen Yavatmal wurden im letzten Jahr innert weniger Wochen Hunderte Baumwollbauern vergiftet, mehr als zwanzig von ihnen starben. Die Ursache: Cocktails aus hochgiftigen Pestiziden. Darunter ein Insektizid namens Polo, das Syngenta aus der Schweiz exportiert, wo es längst verboten ist. Eine Spurensuche.

Bandu Sonule schrie. Er zuckte und schlug um sich. So heftig, dass man ihn an Händen und Füssen am Spitalbett festband. Seine Frau Geeta erkannte er nicht mehr, er war im Wahn. Dann verlor er das Bewusstsein, kam wieder zu sich, fiel erneut in Ohnmacht. Geeta hatte ihr Goldkettchen verpfändet, um an etwas Geld zu kommen, hatte ihren Mann in einen Bus geschleift, um ihn vom Dorf Manoli in das zwei Stunden entfernte Spital im Städtchen Yavatmal zu bringen. Nun sass sie hilflos an seinem Spitalbett. «Ich habe gebetet, dass er durchkommt», erzählt die 35 Jahre alte Frau mit müdem, leerem Blick. «Wir hatten kein Geld mehr, um noch eine weitere Behandlung zu bezahlen.»

Doch Geetas Ehemann kam nicht durch. Am Samstag, dem 23. September 2017 um 13:35 Uhr wurde Bandu Chandrabhan Sonule am Government Medical College & Hospital in Yavatmal für tot erklärt. Im Obduktionsbericht steht: «Die postmortalen Befunde stimmen mit Tod durch Vergiftung überein.»

Der 42 Jahre alte Vater zweier Kinder hatte beim Ausbringen von Pestiziden auf einem Baumwollfeld derart viel Gift eingeatmet, dass er nicht mehr gerettet werden konnte. Geetas Bruder mietete ein Auto, um den Körper ihres verstorbenen Mannes zurück ins Dorf zu bringen.

Die Witwe erhielt von der Regierung eine Entschädigung. Doch wie sie die Familie künftig ohne die Hilfe ihres Mannes, der als Sprayer etwa vier Schweizerfranken pro Tag verdient hatte, durchbringen soll, weiss sie nicht. Auch sie arbeitet auf Baumwollfeldern. Als wir sie im Juli besuchen, hat sie nur deshalb Zeit, mit uns zu reden, weil es seit Tagen ununterbrochen regnet. Sonst würde sie sich auf einem Feld über junge Baumwollpflanzen beugen, um mit der Sichel Unkraut zu entfernen. Aber dafür erhält sie nur einen Franken fünfzig pro Tag. Seit dem Tod ihres Vaters gehen nun deshalb auch die 16-jährige Tochter Puga und ihr drei Jahre älterer Bruder Saurabh in die Felder – um zu jäten, zu säen oder Dünger auszubringen.

Bandu Sonule ist einer von über fünfzig Männern, die zwischen Juli und Oktober letzten Jahres in Vidarbha, einer Region im Osten des Staates Maharashtra, beim Ausbringen von Pestiziden tödlich vergiftet wurden. Allein in einem Distrikt Vidarbhas, Yavatmal, kamen über zwanzig ums Leben. Insgesamt wurden in Yavatmal 800 Bauern oder Landarbeiter* wegen akuter Vergiftungen ins Spital eingeliefert, nachdem sie Pestizide versprüht hatten. Mehrere Hundert von ihnen erblindeten vorübergehend. Und das innert weniger Wochen.

*Da in der Region praktisch nur Männer Pestizide ausbringen, sprechen wir in diesem Artikel in der männlichen Form von «Bauern» und «Landarbeitern».

Der Kontext

«Ein Kreislauf der Ausbeutung»

Als Hauptort des Sultanats Berar galt das zentralindische Yavatmal gemäss alter Schriften als «der sicherste Ort der Welt». Das ist über fünfhundert Jahre her. Heute ist das im «Baumwollgürtel» des Staates Maharashtra gelegene Yavatmal vor allem als der Ort bekannt, an dem sich verhältnismässig am meisten Bauern und Landarbeiter das Leben nehmen. Gemäss offiziellen Zahlen begeht in Indien jede halbe Stunde ein Bauer Suizid – die allermeisten, indem sie giftige Pestizide schlucken. Allein im Distrikt Yavatmal kam es zwischen Anfang 2001 und Mitte 2016 zu über 3500 Selbsttötungen, wie die Autorin Kota Neelima in ihrem Buch Widows of Vidarbha schreibt, in dem sie den Kampf von 16 Frauen beleuchtet, deren Männer sich das Leben genommen haben.

Jede einzelne von ihnen hat ihre eigene Geschichte, doch je mehr dieser Geschichten man liest, desto deutlicher werden die Parallelen: die auch aufgrund von fehlenden Bewässerungssystemen totale Abhängigkeit vom Wetter, vom richtigen Mass an Regen zur rechten Zeit, vom Fernbleiben der Schädlinge. Die bis zu vier mal teureren, genmanipulierten Baumwollsamen und die teuren Mittel – Dünger, Herbizide, Wachstumsregler – die diese Pflanzen benötigen, um zu gedeihen. Das gebrochene Versprechen, dass diese «BT-Cotton»-Samen nicht von Schädlingen befallen würden. Der von Jahr zu Jahr schlimmere Befall von Schädlingen, die Resistenzen entwickelt haben. Der immer exzessivere Einsatz von Pestiziden. Und als Folge davon die stetig drehende Schuldenspirale, die höhere Verschuldung der Bauernfamilien, das Aufnehmen von Krediten zu exorbitanten Zinsen bei oft skrupellosen privaten Geldleihern, wenn die Banken nichts mehr rausgeben. Die Scham, die Mitgift bei der Heirat der Töchter oder die Ausbildung der Kinder nicht bezahlen zu können. Der Suizid. Und schliesslich: die Leere danach. Der Kampf, als Witwe in dieser patriarchalen Gesellschaft einen Platz zu finden. Die materielle Aussichtslosigkeit.

«Die Bauernfamilien sind in einem Kreislauf der Ausbeutung gefangen, der von der Regierung und von der Industrie angetrieben wird», sagt die Autorin des Buches auf Anfrage. Heute hätten diese Familien aufgrund von fehlender staatlicher Unterstützung für ökologische Landwirtschaftsformen kaum mehr eine andere Wahl, als genetisch verändertes Saatgut und teure Pestizide einzukaufen. Die indischen Bäuerinnen und Bauern, sagt Kota Neelima, seien «die stillen Opfer der rasanten Entwicklung des Landes».

Bei den Bauern

Was geht hier vor?

Die Bauern-Suizide sind in den indischen Medien längst keine spektakuläre Neuigkeit mehr. Am 14. Juli sind die neusten Zahlen – 639 Selbsttötungen zwischen März und Mai allein im Staat Maharashtra – der Hindustan Times gerade mal eine einspaltige Nachricht auf Seite 5 wert. Dass sich seit Jahren auch immer wieder Bauern und Landarbeiter beim Versprühen von Pestiziden unwillentlich vergifteten, war dagegen bis letztes Jahr kaum Thema gewesen. Erst als die Zahl der Fälle im letzten Herbst eine nie gekannte Dimension erreichte, begann man sich über Yavatmal hinaus zu fragen: Was geht hier vor sich?

Anfang Oktober setzte der Ministerpräsident von Maharashtra ein siebenköpfiges Sonderermittlungsteam ein, um den Ursachen für die Vergiftungswelle nachzugehen. Dessen Schlüsselerkenntnisse: Verglichen mit früheren Jahren waren die Baumwollpflanzen – aufgrund klimatischer Faktoren, wohl aber auch aufgrund exzessiven Einsatzes von Dünger – deutlich höher gewachsen als üblich, auf eine Höhe von bis zu einem Meter achtzig. Weil die Baumwolle stärker als im Vorjahr von saftsaugenden Schädlingen angegriffen wurde – von Weissen Fliegen, Zikaden und insbesondere dem gefürchteten roten Baumwollkapselwurm – sei das grossflächige Ausbringen von Pestiziden nötig geworden. Das Sprayen auf Kopfhöhe habe «den Anteil der durch Inhalation in den Körper geratenen Pestizide erhöht». Die Anwender hätten sich zudem meist lediglich ein Tuch um den Mund gebunden und sich ohne adäquate Schutzkleidung an die Arbeit gemacht. Hinzu komme, dass die modernen elektrischen oder dieselbetriebenen Pumpen mehr Pestizid versprühten, als nötig wäre, und das in feinen Tröpfchen, die länger in der Luft «hängen» blieben. Schliesslich hätten die Anwender verschiedene Insektizide und Wachstumsregler miteinander gemischt, wodurch besonders giftige Verbindungen entstanden seien, die unmöglich mehr mit einem spezifischen Gegenmittel behandelt werden könnten.

Doch mit welchen Substanzen hatten sich diese Männer vergiftet? Hätten sie es verhindern können? Wurden sie über die Gefahren dieser Pestizide in Kenntnis gesetzt?

Made in Monthey

Als Ende September in Indien die ersten Zeitungsberichte über Todesopfer erschienen, tauchten rasch die ersten Namen von Insektiziden auf, die für die Vergiftungswelle verantwortlich seien: die indischen Fabrikate Profex Super, Police und Monocil, letzteres ein Insektenvernichtungsmittel mit dem höchstgiftigen Wirkstoff Monocrotophos. Und Polo, ein Insektizid mit dem aktiven Wirkstoff Diafenthiuron, hergestellt vom Schweizer Unternehmen Syngenta.

Diafenthiuron ist ein Breitbandinsektizid, das saugende Schädlinge zuerst lähmt und schliesslich tötet. Auf Baumwollfeldern wird es in erster Linie zur Bekämpfung der Weissen Fliege eingesetzt. Es ist eines von 40 Syngenta-Pestiziden, die das internationale Pesticide Action Network (PAN) als hochgefährlich einstuft. In der Europäischen Union wurde das 1991 auf den Markt gebrachte Insektizid im Jahr 2002 verboten, in der Schweiz 2009. Gemäss der Europäischen Agentur für chemische Stoffe (ECHA) ist Diafenthiuron «giftig, wenn es eingeatmet wird» und kann «bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden bewirken».

Was Diafenthiuron von den meisten andern als «hochgefährlich» eingestuften Syngenta-Produkten unterscheidet: Anders als diese wird der Stoff tatsächlich in der Schweiz hergestellt – am Produktionsstandort des Agrarriesen in Monthey im Wallis.

Zahlen, die Public Eye unter Berufung auf das Öffentlichkeitsgesetz und nach monatelangem Widerstand von Syngenta erhalten hat, zeigen: 2017 hat das Unternehmen insgesamt über 126 Tonnen des Wirkstoffs aus der Schweiz exportiert; 75 Tonnen nach Indien, 50 Tonnen nach Südafrika und eineinhalb nach Kolumbien. Wurden vor einigen Jahren auch noch andere hierzulande verbotene Pestizide zu Tonnen aus der Schweiz ausgeführt, ist Diafenthiuron mittlerweile der einzige in der Schweiz nicht zugelassene Wirkstoff, der in grossen Mengen exportiert wird.

Syngenta sieht «andere Gründe»

In Indien begann sich nach der Vergiftungswelle bald der Staat für Syngenta zu interessieren. Im Oktober 2017 gab der Agrarminister des Staates Maharashtra bekannt, wegen des Pestizids Polo Ermittlungen gegen Syngenta aufzunehmen – wegen culpable homicide, also «Totschlags». Bis heute wurde nicht bekannt, ob dies tatsächlich geschehen ist und was allenfalls aus dem Verfahren wurde. Syngenta bekundete im letzten Oktober gegenüber indischen Medien «tiefe Besorgnis» über die Vergiftungen, stellte aber auch gleich klar, dass ihr Insektizid für diese nicht verantwortlich sei: Polo werde in Indien seit 14 Jahren erfolgreich grossflächig verwendet, ohne dass es dabei zu Todesfällen gekommen sei, teilte Syngenta Indien mit. «Andere Gründe» hätten zu diesen «bedauerlichen Vorfällen» geführt: die unüblich hohen Pflanzen und die Versäumnisse der Bauern, die sich nicht geschützt und verschiedene Pestizide miteinander gemischt hätten.

Die Regierung von Maharashtra überzeugten Syngentas Argumente offensichtlich nicht: Im Juni 2018 hat sie den Verkauf von fünf Pestiziden vorübergehend untersagt – darunter Diafenthiuron. Zudem hat Maharashtra Indiens Landwirtschaftsministerium aufgefordert, den Verkauf dieser fünf Wirkstoffe permanent zu verbieten. Im August nun hat die indische Regierung nach einer bereits seit Jahren laufenden Evaluation eine Liste von zwölf Pestiziden veröffentlicht, die sie verbieten wird. Doch Diafenthiuron sucht man darauf ebenso vergeblich wie andere hochgiftige Kassenschlager wie Paraquat oder Monocrotophos. Für den bekannten indischen Agrarexperten Keshav Kranthi vom International Cotton Advisory Committee in Washington ist das keine Überraschung. Die Pestizid-Lobby in Indien beeinflusse die politischen Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden, schreibt er auf Anfrage. Durch das «Zurechtbiegen von Fakten, die ihr nicht passen» wehre sich die Industrie immer wieder erfolgreich gegen das Verbot hochgefährlicher, aber kommerziell erfolgreicher Pestizide.

Im Spital

Atropin für alle

Der Ort, um heraus zu finden, welche Substanzen für die Vergiftungswelle vom letzten Jahr verantwortlich waren, müsste eigentlich das Government Medical College & Hospital in Yavatmal sein. Es ist das einzige grössere Spital der Region, hierhin wurden die meisten Opfer schwerer Vergiftungen gebracht. Doch neugieriger Besuch ist hier momentan nicht willkommen. Denn das Spital kam nach den Vergiftungen letztes Jahr von verschiedenen Seiten her heftig in die Kritik. Der Vorwurf: Es habe dort sowohl an Wissen betreffend Pestizid-Wirkstoffen wie auch an Diagnoseinstrumenten gefehlt, um die Betroffenen mit spezifischen Gegenmitteln behandeln zu können. Die Konsequenz: Allen schweren Fällen wurde Atropin verabreicht – das Gegenmittel bei Vergiftung durch sogenannte organophosphate Pestizide. Tatsächlich hatten viele (wenn auch keineswegs alle) der Betroffenen das hochgiftige Organophosphat Monocrotophos gesprüht – aber eben meistens gemischt mit anderen Substanzen wie zum Beispiel Polo, das kein Organophosphat ist.

Bandu Sonule, der Ehemann von Geeta, der in diesem Spital verstarb, ist so ein Fall. Er hatte gegenüber dem Personal und seiner Frau gesagt, er habe das Syngenta-Pestizid Polo ausgebracht, gemischt mit anderen Substanzen, die er jedoch nicht benennen konnte. Eine Diagnose, die aufgezeigt hätte, womit er vergiftet worden war, gab es nicht. Ihm wurde Atropin verabreicht. Doch Atropin kann bei zu hoher Dosierung drastische Folgen haben: Unruhe und Aufregung, Halluzinationen, Delirium, Krampfanfälle, Koma. Die Frage, ob die giftigen Pestizidgemische alleine die Ursache für die gesundheitlichen Folgen der Opfer waren, oder ob auch die flächendeckende Behandlung mit dem Gegengift Atropin Gesundheitsschäden bewirkt hat, dürfte kaum je geklärt werden.

Es ist schwer vorstellbar, was damals los war im Spital in Yavatmal. Es seien schreckliche Bilder gewesen, sagen diejenigen, die dabei waren. Am Tag, an dem Bandu Sonule verstarb, lag auch der 38-jährige Sumesh Kanande aus dem Dorf Lomi in diesem Spital, an Armen und Beinen am Bettgestell festgemacht. Ihm war schwindlig und übel geworden, nachdem er drei Tage am Stück verschiedene Pestizidgemische versprüht hatte, unter anderem aus den Pestiziden Polo und Monocil. Im Spital verlor er das Bewusstsein. Vier Tage später wachte er auf, festgebunden am Spitalbett. «Ich hatte Panik, ich schrie, aber niemand kam», erzählt er, als wir ihn im Juli in Lomi besuchen. «Ich hatte Angst, zu sterben.» Neben ihm seien etwa ein Duzend anderer Sprayer gelegen. «Alle waren sie an ihr Bett gefesselt, alle.»

Im Gespräch

«Er ist nicht mehr derselbe»

Eine Woche, nachdem Sumesh Kanande das Spital in Yavatmal verlassen hatte, wurde Haribhau Kumbhekar dort eingeliefert. Zwölf Tage in Folge hatte er zuvor Pestizide ausgebracht, ein Gemisch aus Polo und anderen Produkten, sagt er, als wir ihn im Dörfchen Bhari besuchen, in dem er mit seiner Familie lebt. Welche anderen, das habe ihm der Landbesitzer nicht gesagt. Am zwölften Tag bekam er Durchfall, ihm wurde schlecht. Am nächsten Morgen brachte ihn seine Tochter in einer Autoriksha zum Spital nach Yavatmal, um 15 Uhr kam er auf die Intensivstation, um 16 Uhr verlor er das Bewusstsein. Als er wieder aufwachte, zuckten seine Glieder, er versuchte, sich die Infusion herauszureissen, seine Tochter rief die Verwandten anderer Patienten um Hilfe, um ihn auf dem Bett festzuhalten, bis er an diesem festgebunden wurde, 15 Tage lang.

Heute hat Haribhau, der deutlich älter aussieht als die 53 Jahre, die er als sein Alter angibt, nur noch Energie für leichte Arbeiten. Auch das Sprechen scheint ihm Mühe zu bereiten. Wieder und wieder verliert er sich beim Versuch, in seinen Erinnerungen nach Antworten auf detaillierte Fragen zu suchen. In diesen Momenten springt Annapurna ein, seine Tochter.

Die um die dreissig Jahre alte Annapurna Kumbhekar – ihr genaues Geburtsdatum kennt sie nicht – ist eine ebenso eloquente wie leidgeprüfte Frau. Vor vier Jahren verlor sie ihren Mann. Er habe zuerst viel Alkohol und dann ein Pestizid getrunken, sagt sie nur. Vor einem Monat verlor sie ihren fünfjährigen Sohn. Er hatte plötzlich hohes Fieber, die Behandlung im Provinzspital schlug fehl. Und letzten Oktober verlor sie ihren Vater – oder zumindest den Mann, der ihr Vater bis dahin gewesen war. Haribhau lebt noch, er sitzt da gleich neben ihr, an die unverputzte Wand gelehnt, und starrt an die Decke. «Aber er ist nicht mehr derselbe», sagt seine Tochter. «Vorher war er fit und gesund. Jetzt ist er schwach und stets müde, er sieht nicht mehr gut, hat Schmerzen.» Annapurna und ihre Mutter Vimalbai jäten täglich auf fremden Feldern Unkraut, doch dieses Einkommen reicht nirgendwo hin. Die 5000 Rupien oder gut 70 Franken, die Haribhau wie die meisten Vergifteten von einer staatlichen Stelle als Kompensation erhalten hat, sind längst wieder weg.

Polo im Gesicht

Bandu Sonule, Sumesh Kanande und Haribhau Kumbhekar – sie alle haben das Syngenta-Pestizid Polo versprüht. Aber alle in Kombination mit unterschiedlichen anderen Insektiziden, Fungiziden, Wachstumsreglern. Es ist unmöglich zu sagen, welche spezifische Substanz oder welche Kombination von Substanzen zu welchen Teilen für ihre Vergiftungen verantwortlich war.

Doch unter den mehreren Dutzend Männern, die uns von gesundheitlichen Folgen nach dem Gebrauch von Polo berichten, gibt es auch andere, eindeutigere Fälle. Solche, die eher Aufschluss geben über die Frage, ob das Produkt tatsächlich so harmlos ist, wie Syngenta beteuert. Fälle wie jenen des 40 Jahre alten Bauern und Landarbeiters Hiroman Soyam. Auch er landete im September im Spital, nachdem er in einem Baumwollfeld gesprayt hatte. Aber er habe kein Gemisch verschiedener Substanzen versprüht, beteuert er. In seinen Kanister habe er ein einziges Pestizid geleert, angerührt mit Wasser: Polo. Es sei heiss gewesen und ein starker Wind habe geweht, «er blies mir den Spray ins Gesicht», sagt er. Als er am nächsten Tag aufwachte, waren seine Wangen ebenso angeschwollen wie die Augen und der Brustkorb, er hatte Fieber, Durchfall, konnte kaum mehr sprechen und sehen. Im Spital musste er drei Tage mit Infusion am Boden verweilen, bis er ein Bett erhielt, an dem er nach der Behandlung mit einer intravenösen Flüssigkeit – wohl Atropin – festgebunden wurde.

Hiroman hat sich bis heute nicht erholt. Früher habe er immer viel gearbeitet, keinen einzigen Tag sei er daheimgeblieben, sagt Archana, seine Frau. Heute reiche seine Energie gerade noch aus, um die Büffel seines Vaters auf die Weide zu bringen. Sie wünsche sich, sagt Archana, dass ihre 17-jährige Tochter und ihr 13-jähriger Sohn dereinst nicht auf einem Baumwollfeld arbeiten müssen. «Wenn schon das Leben ihres Vaters auf dem Feld vergeudet wurde», sagt sie, «dann sollen wenigstens die Kinder ein besseres Leben haben.»

«Danger»

Ein anderer Mann, der sich letztes Jahr nach dem Ausbringen von in Wasser angerührtem Polo im Spital behandeln lassen musste, ist der Bauer Purushottam Khadse aus dem Dorf Inzala. Er wurde weniger schlimm vergiftet: Nach einigen Tagen sah er wieder normal, Nachwirkungen spürt er heute keine mehr. «Aber Polo», sagt er, «werde ich nie mehr verwenden.»

Dabei hätte er noch davon. Er öffnet ein kleines Schränklein im Eingangsraum seines Häuschens, zieht einen noch verschlossenen weissen Sack aus einer Plastiktüte. «Danger» steht über dem blauen Warndreieck. Blau bedeutet «giftig». Über dem Dreieck wird gewarnt: «Inhalieren und Kontakt mit Augen vermeiden», «Schutzkleidung, Maske, Brille und Stiefel tragen», «im Falle irgend eines Zeichens von Vergiftung sofort den Doktor konsultieren». Und: «Es ist kein spezifisches Gegenmittel bekannt. Symptomatische Therapie anwenden.» Nur: All diese Hinweise stehen da lediglich in Englisch und in Hindi. Kein Wort in Marathi, der Sprache, die die Menschen hier zumeist als einzige sprechen.

An der Packung klebt ein kleines Faltblättchen, auf dem die Warnhinweise in kleiner Schrift in zwölf verschiedenen Sprachen aufgeführt sind. Auch in Marathi. Aber das Faltblättchen hat Purushottam Khadse nie geöffnet. Hätte er es getan, hätte er Buchstaben vorgefunden, die so klein sind, dass sie von blossem Auge kaum zu entziffern sind. Auch das Sonderermittlungsteam der Regierung hatte festgestellt, die Schrift in den Informationsbroschüren sei «nicht lesbar» und könne deshalb «nicht verstanden oder befolgt werden». Das ist eine Verletzung des Internationalen Verhaltenskodexes für Pestizidmanagement der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO), der von den Firmen verlangt, dass sie eine «deutliche und präzise Kennzeichnung» verwenden (Artikel 5.2.4.7). An diesen Kodex müsste sich Syngenta eigentlich ausnahmslos halten. Der Konzern ist Mitglied von Croplife, der internationalen Lobbyorganisation der Agrarkonzerne, die angibt, die vollständige Einhaltung des FAO-Kodexes sei Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Tatsächlich?

Im Pestizidshop

Einverständnis per Daumenabdruck

Auf ihrer Webseite schreibt Syngenta Indien: «Der sichere und verantwortungsvolle Umgang mit unseren Produkten ist die Basis unseres Bestrebens, den Landwirten zu helfen, mehr Nahrungsmittel mit weniger Ressourcen anzubauen. Unsere Stewardship umfasst verantwortungsvolle Landwirtschaftsprogramme und die sichere Handhabung und Lagerung unserer Produkte.»

Wir wollen sehen, wie das in der Praxis funktioniert – und machen uns auf die Suche nach dem Shop in der Stadt Ghatanji, in dem Purushottam Khadse sein Polo gekauft hat. Das Ladenlokal befindet sich in einem Nebensträsschen. In einem Regal sind drei Syngenta-Produkte nebeneinander aufgereiht: die Fungizide Amistar Top und Tilt sowie das Insektizid Ampgligo, auf dem das gelbe Warndreieck prangt, das besagt, dass das Produkt «hochgiftig» ist. Daneben, in dreifacher Ausführung: Lakshmi, die indische Göttin des Glücks, der Schönheit und – nicht zuletzt – des Reichtums.

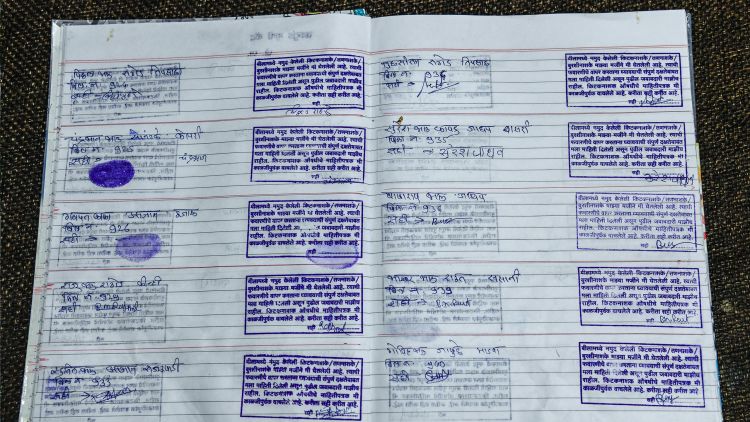

Wie also läuft so ein Pestizidkauf hier ab? Er schreibe jeweils mit Filzstift auf das Behältnis, in welchem Verhältnis das Pestizid gemischt und auf welche Pflanze es ausgebracht werden solle, sagt der Verkäufer. Wenn der Befall schwer sei, sagt er unumwunden, empfehle er durchaus, zwei Produkte, etwa ein Fungizid und ein Insektizid, zwecks Effizienz zu mischen.

In einem dicken Buch müssen die Bauern beim Kauf ihre Unterschrift unter einen Stempel setzen, der sinngemäss besagt: Ich wurde über dieses Insektizid, Herbizid oder Fungizid informiert, ich habe es aus eigenem Willen gekauft, mir wurden alle Sicherheitsinstruktionen gegeben und es liegt vollständig in meiner Verantwortung, das Produkt sicher anzuwenden. Jene, die nicht lesen und schreiben können, bezeugen ihr Einverständnis mit ihrem in Tinte getunkten Daumen. Ist es das, was Syngenta meinte, als sich der Konzern in seinem firmeneigenen Verhaltenskodex verpflichtet hat, «einen sachgerechten und verantwortungsvollen Umgang» mit seinen Produkten sicherzustellen? An der Wand des Lokals hängt ein «Certificate of Recognition», ausgestellt von Syngenta. «Als aufrichtigen Dank für Ihre Erfolge und Ihren Beitrag.» Bauern über die Gefahren von Pestiziden aufzuklären, ist offensichtlich nicht Teil davon.

Genauso wenig, wie ihnen Zugang zu Schutzausrüstung zu verschaffen. Der FAO-Kodex verlangt von Regierungen und der Industrie, dass sie «die Benutzung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung fördern». Aber «nein», sagt der Verkäufer, der seine Pestizide von einem Zwischenhändler in Yavatmal bezieht, «wir erhalten von den Firmen kein Schutzmaterial». Einzig der deutsche Konzern BASF habe dieses Jahr blaue Plastikhandschuhe mitgeliefert, ein Paar pro Flasche eines Fungizids. Schutzausrüstung von Syngenta dagegen ist nirgends zu sehen, weder hier noch sonst wo, während der ganzen Woche nicht, in der wir in der Region unterwegs sind.

Wie ein schlechter Witz

Der einzige unter all den Männern, die wir treffen, der über eine Schutzausrüstung verfügt, ist Sumesh Kanande. Er hat die von einem der grössten Agrochemie-Konzerne Indiens gesponserte Ausrüstung letztes Jahr von einem Regierungsvertreter erhalten, nachdem er aus dem Spital entlassen worden war. Jetzt präsentiert er die Ausrüstung vor seiner Hütte.

Wüsste man nicht um die Tragik, es wäre zum Lachen. Und die fünfjährige Shravani lacht von Herzen. So hat sie ihren Vater noch nie gesehen. Er sieht aus wie ein Pinguin. Er trägt eine gelbe Schürze aus billigstem Plastik, hellblaue Einweghandschuhe, wie man sie von Chirurginnen kennt, eine Plastikbrille, eine gelbe Maske und ein hellblaues Netz auf dem Kopf, wie sie Bäcker tragen. Ein kurzer Selbstversuch zeigt: Unter der Maske kriegt man kaum Luft, nach wenigen Atemzügen beschlägt die Brille. Die Einweghandschuhe müsste er allabendlich waschen, wenn sie nicht schon am ersten Tag reissen, die verschwitzte Maske sicherlich auch, solange sie dies durchhielte. Der Plastikschurz wird ihn zusätzlich zum Schwitzen bringen und seine Poren für Pestizide öffnen, sein Rücken dagegen, an dem er den oft leckenden Behälter des Sprühgeräts trägt, wird ungeschützt bleiben. Es wirkt wie ein schlechter Witz.

Das Fazit

Kein Schutz, wenig Bewusstsein

Der Artikel 3.6 des FAO-Verhaltenskodexes ist eigentlich unmissverständlich: «Auf Pestizide, bei deren Handhabung und Anwendung die Benutzung unbequemer, teurer und nicht ohne weiteres erhältlicher individueller Schutzausrüstung erforderlich ist, sollte verzichtet werden, insbesondere im Hinblick auf Kleinverbraucher und Landarbeiter in heissen Klimazonen.» Man fragt sich: Wenn das hier nicht der Fall ist, wo dann?

Kein einziger von all den Bauern und Landarbeitern, mit denen wir sprechen, hat je von einem Verkaufslokal Schutzausrüstung erhalten. Und keiner hat sich selbst je Schutzausrüstung gekauft. «Zu teuer», «ich weiss nicht wo», «dafür müsste ich nach Yavatmal, dann verliere ich einen Tageslohn». So und ähnlich klingen die Erklärungen. Und sich bei 45 Grad Celsius Masken anzuziehen, können sich die meisten auch einfach schlicht nicht vorstellen. «Man kann darin kaum atmen», das hören wir wieder und wieder.

Keiner von ihnen sagt, er sei je von einem Pestizidshop oder einer Firma detailliert über die Gefahren der erworbenen Produkte aufgeklärt worden. Keiner weiss genau, was er versprüht. Das Bewusstsein für die Gefahren der giftigen Pestizide scheint bei all jenen, die bisher nicht schwer vergiftet wurden, klein. Bei dem jungen Mann etwa, den wir ansprechen, als er gerade in einem Feld junger Baumwollpflanzen Pestizide versprüht – in kurzer Hose und ohne Schuhe, die Füsse nass vom Pestizid. Es ist Confidor, ein Insektizid von Bayer – Giftklasse gelb, sehr giftig. Er bringe das Pestizid immer barfuss aus, sagt Akash, bis jetzt habe er nie negative Effekte gespürt. Würde er Schuhe tragen, blieben diese bei jedem Schritt in der feuchten Erde stecken und wären bald mehrere Kilos schwer. «Das geht nicht.»

Und sind die Pestizide einmal ausgebracht, bleiben die Behältnisse, in denen sie verkauft werden, im Gebrauch. Sie eignen sich bestens, um damit etwa Trinkwasser zu transportieren oder Wasser für die Hygiene. Wir sehen Kinder, die sich mit Pestizidflaschen mit rotem Warndreieck – «extrem giftig» – aufmachen, um draussen ihre Toilette zu verrichten. Wir sehen Behälter giftiger Pestizide an Türen von Plumpsklos, in Küchen. Sie sind überall.

«Abschreckende Strafmassnahmen»

Es ist offensichtlich: Eine sichere Anwendung hochgefährlicher Pestizide in diesen Verhältnissen ist eine Illusion. «Es gibt keine sichere Anwendung. Es sind Giftstoffe», sagt Dr. Narasimha Reddy, der Direktor des Pesticide Action Networks India. Die Herstellerfirmen dieser Stoffe müssten für die Vergiftungen bei der Anwendung wie auch für Umweltschäden in die Verantwortung genommen werden.

Aber wie können diese Konzerne in die Pflicht genommen werden? «Der Rechtsweg ist der beste Weg, um gegen Vergiftungen durch Pestizide vorzugehen», sagt der Agrarexperte Keshav Kranthi. Kavitha Kuruganti sieht es ähnlich. Die bekannte indische Landwirtschaftsaktivistin und Leiterin der aus 400 Organisationen bestehenden «Allianz für nachhaltige und ganzheitliche Landwirtschaft» hatte nach der Vergiftungswelle selbst eine Fact-Finding-Mission in der Region geleitet. Sie findet: Damit multinationale Firmen nicht mehr «mit Falschbehauptungen» und «auf Kosten von Leben und Nachhaltigkeit» Profit erwirtschaften könnten, helfe kurzfristig nur eines: «abschreckende Strafen». Und längerfristig müsse sich Indien von der «auf Chemie beruhenden Landwirtschaft» verabschieden – auch wenn es dazu umfassender staatlicher Investitionen in ökologischen Landbau bedürfe. Sie möchte betonen, schreibt sie per Mail, «dass die indische Landwirtschaft und indische Bauern bestens zurechtkommen ohne die Aktivitäten von Konzernen wie Syngenta».

Syngenta wollte die Fragen von Public Eye zu den Vorfällen in Yavatmal nicht beantworten. Gemäss der «Times of India» wurden dieses Jahr bis Ende August bereits wieder 84 Opfer von Pestizidvergiftung ins Spital in Yavatmal eingeliefert. Das Spital der Nachbarstadt Akola verzeichnete einen ersten Todesfall. Die pestizidintensivste Zeit hat erst begonnen.

Die politischen Mittel

Die Medizin kennt kein spezifisches Gegenmittel bei Vergiftungen durch das Pestizid Diafenthiuron. In der Schweizer Politik dagegen liegen zwei politische Mittel bereit, die gegen weitere Vergiftungen durch hochgefährliche Syngenta-Pestizide wirken würden.

Gegenmittel eins: ein Exportverbot

Die Genfer Nationalrätin Lisa Mazzone hat im vergangenen Dezember eine Motion eingereicht, nachdem Public Eye den Export von hierzulande verbotenen Pestiziden aus der Schweiz aufgedeckt hatte. Mazzone verlangt von der Regierung, «die Ausfuhr von Pestiziden zu verbieten, deren Verwendung in der Schweiz wegen ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder auf die Umwelt verboten ist». Der Bundesrat zeigt sich in seiner Antwort auf den Vorstoss jedoch lediglich bereit, einen Entwurf für eine Verordnungsregelung ausarbeiten zu lassen, welche die Ausfuhr von gefährlichen, in der Schweiz verbotenen Pestiziden von einer ausdrücklichen Zustimmung des Einfuhrlandes abhängig machen würde. Ein Ausfuhrverbot erachtet er als «nicht verhältnismässig, soweit der Schutz der Gesundheit von Menschen und der Umwelt mit anderen Massnahmen erreicht werden kann, welche die Wirtschaftsfreiheit weniger stark beschränken». Welche anderen Massnahmen dies sein könnten, führt er jedoch nicht aus.

Der Vorstoss von Lisa Mazzone dürfte in der Wintersession oder dann nächstes Jahr im Nationalrat behandelt werden. Angesichts der Tatsache, dass er von 41 Parlamentarierinnen und Parlamentariern unterschiedlichster politischer Couleur unterschrieben wurde, scheint es durchaus möglich, dass er eine Mehrheit findet.

Ein Vorbild könnte sich die Schweizer Politik an der Europäischen Union nehmen: Diese verbietet die Ausfuhr von Pestiziden, die in der Stockholmer Konvention als «persistente organische Schadstoffe» aufgeführt sind. Dass Handlungsbedarf besteht, hat die Sonderbeauftragte für das Recht auf Nahrung der UNO letztes Jahr in einem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat unmissverständlich klargestellt: Es stelle eine «klare Verletzung der Menschenrechte» dar, schrieb er mit explizitem Verweis auf Syngenta, wenn man Bevölkerungen anderer Länder Giftstoffen aussetze, die «nachweislich schwerwiegende Gesundheitsprobleme oder gar den Tod» verursachen könnten.

Gegenmittel zwei: die Konzernverantwortungs-Initiative

Es gibt ein weiteres wirksames Gegenmittel am politischen Horizont der Schweiz, um Vergiftungen durch gefährliche Syngenta-Pestizide einzudämmen: die Konzernverantwortungsinitiative. Sie würde Unternehmen mit Sitz in der Schweiz verpflichten, eine Sorgfaltsprüfung bezüglich der Einhaltung von international anerkannten Menschenrechten und Umweltstandards durchzuführen. Bei einer Annahme der Initiative müsste Syngenta künftig sämtliche Risiken bei der Verwendung ihrer hochgefährlichen Pestizide seriös analysieren und geeignete Gegenmassnahmen treffen. In Bezug auf ein giftiges Pestizid wie Polo in einem Kontext wie jenem in Yavatmal könnte eine seriöse Gefahrenanalyse wohl nur zu einem Resultat kommen: Es ist illusorisch, dass eine sichere Anwendung dieses Pestizids unter diesen Umständen sichergestellt werden kann. Die Folge: Der Verkauf müsste eingestellt werden.

Globale Gerechtigkeit beginnt bei uns

Public Eye schaut dort genau hin, wo Konzerne lieber im Verborgenen agieren und die Politik dies zulässt, und engagiert sich für die Menschen, deren Rechte durch die wirtschaftlichen Tätigkeiten von Schweizer Unternehmen bedroht sind.

Reportagen wie diese sind nur dank der Unterstützung unserer Mitglieder möglich: Werden Sie Mitglied von Public Eye, damit wir uns weiter dafür einsetzen können, dass Konzerne wie Syngenta in die Verantwortung genommen werden.

Möchten Sie unsere Arbeit besser kennenlernen? Bestellen Sie drei Ausgaben unseres Magazins kostenlos zur Probe oder schreiben Sie sich für unseren Newsletter ein, um informiert zu bleiben.